1.はじめに

2.略年譜

3.謎Ⅰ 何故、一地方藩士が江戸に出て1年足らずに「解體新書」の挿絵を描くことができたのか? |

| はじめに |

郷土の偉人、秋田蘭画の中心人物で近世洋画の先駆者、「小田野直武」をHPで紹介しようと次回予告したが、時間がたってしまった。集めた資料を整理して原稿が出来上がったとき、試みに「小田野直武」のキーワードでネット検索してみてびっくり。直武の略年譜やエピソードが詳細に載っていた。私の原稿は、それにそっくり。決して、マイナーな存在ではなかった。

そんなわけで、あらためて構成を練り直し、原稿の書き直し。今回は、簡単に直武の生涯を紹介し、直武を取り巻く多くの謎について、想像力を働かしながら自分なりの考察を試みる。 |

|

| 略年譜 |

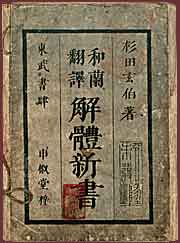

小田野直武は、1749年(寛延2年)12月11日、秋田支藩・角館藩士の家に生まれた。幼少時より画才を発揮し、「絵額」や「屏風絵」を描いてた。1773年(安永2年)、直武は平賀源内と出会うことになる。画才を認められ、12月1日「銅山方産物吟味役」として源内を追うように江戸へ赴任した。そして翌年、日本人なら誰でも知っている「解體新書」の表紙と木版画の下絵を描くのである。原書の絵を写す作業ではあるが、今まで日本人には見たこともない立体的な解剖図をわずか半年の間に制作したのである。(扉絵1枚、解剖図表40枚、解剖絵図143葉)

その後、秋田藩藩主・佐竹義敦(よしあつ)、号・曙山(しょざん)とともに「秋田蘭画」の中心人物として活躍する。しかし、1779年(安永9年)11月、突然「勤方緩怠」の罪名で角館にて「遠慮謹慎」入牢させられ、翌年5月17日吐血し32歳の若さでこの世をさってしまう。 |

|

謎 Ⅰ

何故、一地方藩士が江戸に出て1年足らずに「解體新書」の挿絵を描くことができたのか? |

角館

武家屋敷通り |

彼は天才だった。これでは、あまりにもそっけない。直武を天才たらしめたのは、角館の土地であり、秋田藩の藩風であり、源内との出会いである。

秋田藩の支藩である「北家」角館藩は、現在「小京都・角館」として全国的に有名な観光地になっている。現在も古い町並みや武家屋敷が残っていて、往事を偲ぶことができる。 |

初代藩主は、京都公家高倉大納言の次子であり、二代藩主の義明公の姫君は、京都三条西家から迎えている。京都の文化が流入し、直武はそんな文化環境の中、幼少頃から好きな絵を描くことに障害は何もなかった。15歳のとき、狩野派武田円碩に師事したことは、一介の平侍である直武がすでに卓越した技術を修得していたと考えられる。

又、若干20歳で角館藩主になった佐竹義躬は、直武と同じ年に生まれ、詩歌・絵画など京都円山四条派の風雅な文化を身につけていた。後年の直武との深い交流を考えると、早い時期から直武の才能を認め、後見していたと思われる。

後に、この角館から、近代日本画の黎明期を支え発展させた平福穂庵・百穂親子を輩出している。百穂は、直武の「秋田蘭画」を世に紹介した人でもある。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

直武の生きた秋田藩は、特産物を北前船で関西へ移出し、長崎貿易の御用銅の多くを受け持っており、両地に藩の出先機関を持っていた。藩主は、「秋田蘭画」のもう一人の主役、佐竹義敦(曙山)である。

又、江戸藩邸には、黄表紙作家「朋誠堂喜三二」が活躍していた。秋田藩は東北の地にあっても、文化面では先進国であったと言っても言いすぎでないと思う。

このような背景のもと、天才直武は平賀源内と出会うのである。源内は、時の権勢家田沼意次の側用人として辣腕を振るっていた時期であり、絵画の分野でも狩野派にとってかわる野心を持っていたと私は考える。そのための絵師として直武を強引に江戸へ連れ出した。

一方、江戸にあって源内に感化され、西洋医学を世に紹介しようと一途に思いつめていた杉田玄白がいた。玄白は、前野良沢とその仲間を識りその語学力に目を見張り、オランダ解剖書である「ターヘル・アナトミア」の翻訳を決心する。「解體新書」である。

「解體新書」編集の後ろ盾であった源内は、挿絵画家として直武を指名したのである。直武は、このチャンスに今まで培ってきた幅広い絵画の知識と技術を駆使して挑んだ。今まで見たこともない立体的な図に戸惑いながらも消化し、見事期待に応えた。

この偉業で自信をつけ、身につけた西洋画技法が「秋田蘭画」へとつながっていくのである。 |

|

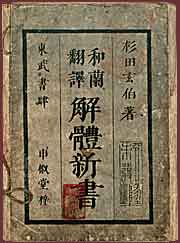

「解體新書」

提供:東京薬科大学

情報センター |

「不忍池図」

提供:秋田県立近代美術館 |

| 次回は、「謎 Ⅱ」:何故、「秋田蘭画」はわずかな時間で消え、広がりを見せなかったのか? |